Filters

第二次世界大戦期のGibsonの歴史

戦時中のGibsonの生産体制 1941年12月、アメリカが第二次世界大戦に参戦すると、Gibsonを含む多くの民間企業は軍需生産へと転換を余儀なくされました。Gibsonは通常のギター生産を大幅に縮小し、軍需品の製造に注力しました。主に木工技術を活かし、軍用の木製部品や機器の製造を行いました。 具体的な軍需品生産 Gibsonが戦時中に生産した主な軍需品には以下のようなものがありました ・航空機用の木製部 ・軍用ラジオの筐体 ・木製の訓練用ライフル ・その他、様々な軍事用木製品 これらの生産により、Gibsonは戦争努力に貢献しました。 "Kalamazoo Gals"の活躍 男性従業員の多くが出征する中、Gibsonは女性労働者を大量に雇用しました。これらの女性たちは"Kalamazoo Gals"と呼ばれ、ギター生産の中心的役割を担いました。Gibsonは長年、戦時中の楽器生産を停止したと公式で発表されていましたが、実際には限定的なギター生産が続けられており、1942年から1945年の間に約25,000台の楽器が生産されたとJohn Thomasの調査によって明らかになりました。そして、多くの女性たちは縫製や編み物などの経験を活かして精密な作業を行い、近年のX線分析の結果、彼女たちが作ったギターは男性が作ったものよりも洗練されており、部品がより薄く滑らかに仕上げられていたことが判明しました。Kalamazoo Galsの存在は、男性中心の産業における女性の能力と貢献を示す重要な例となっています。 Gibsonが第二次世界大戦中のギター製造を隠した理由 1、軍需生産への転換の公表Gibsonは公式には軍需品生産に転換したと発表していました。ギター生産の継続を認めることは、この公式声明と矛盾する可能性がありました。2、資源配分の問題戦時中、木材や金属などの資源は厳しく規制されていました。民生品であるギターの生産を続けていたことが明らかになれば、資源の不正使用と見なされる可能性がありました。3、労働力の問題多くの男性従業員が出征する中、主に女性労働者(Kalamazoo Gals)によってギターが製造されていました。当時の社会通念から、この事実を公表することを避けた可能性があります。4、品質への懸念戦時中の制限された条件下で生産されたギターの品質に対する不安があったかもしれません。後に、これらのギターが高品質であることが判明しましたが、当時はその評価が不確かだった可能性があります。5、競合他社との関係他のギターメーカーが生産を完全に停止している中、Gibsonだけが生産を続けていたことが明らかになれば、業界内での立場が難しくなる可能性がありました。6、戦時規制への対応政府の戦時規制に完全に従っていないと見なされる可能性を避けるため、ギター生産の事実を隠した可能性があります。これらの理由により、Gibsonは長年にわたって戦時中のギター生産の事実を公表しなかったと考えられます。しかし、後年の調査によってこの隠された歴史が明らかになり、現在では"Banner Guitars"や"Kalamazoo Gals"の存在は、Gibsonの歴史の重要な一部として認識されています。...

続きを読む

ブルーラベル期の歴史とEpiphone Casino

【販売中】Epiphone Japan Casino Blue Label 1976年製 ブルーラベル期は、1970年から1980年代初頭にかけての期間を指し、Epiphone Casinoの歴史の中で特別な位置を占めています。この時期は、Epiphone製品の製造が日本に移管された直後であり、日本の製造技術が急速に向上した時期と重なります。この時代に生まれた日本製ギターの中でも、特に注目を集めているのがブルーラベル期です。 ブルーラベルの由来 ブルーラベルという名称は、ギターのF字孔内部に貼られたラベルの色に由来します。Epiphone Casinoの歴史において、ラベルの色は製造時期や場所を示す重要な指標となっています。各ラベル期の特徴を詳しく見ていきましょう。1. オレンジラベル期(1961年-1969年)製造地:主にアメリカ・カラマズー工場特徴:ギブソンと同じ工場で製造され、高品質だが一貫性にばらつきがあるオリジナルのP-90ピックアップを搭載メイプルボディ、マホガニーネックの組み合わせ評価:ヴィンテージ価値が非常に高く、コレクターに人気2. ブルーラベル期(1970年-1980年代初頭)製造地:日本の松本楽器製作所(マツモク)特徴:日本の職人技術により、高品質かつ一貫性のある製品が生産された5層メイプルボディ、マホガニーネック、高品質なローズウッド指板日本製の高品質P-90タイプピックアップ、改良されたブリッジとテールピース評価:日本製ギターの黄金期を象徴する製品として高く評価されている 3. ベージュラベル期(1980年-1987年)製造地:主に日本(マツモク)、一部韓国特徴:トラスロッド・カバーが2点止めになり、USAモデルに近づいた品質はブルーラベル期と同等注意点:日本製と韓国製が混在しているため、製造地の確認が重要 4. オレンジラベル期(日本製:1987年-1997年)製造地:日本(寺田楽器)特徴:品質は依然として高いが、マツモク製に比べるとやや劣るデザインや仕様に若干の変更が加えられた評価:マツモク製ほどではないが、日本製として一定の評価がある5. 1990年代後半以降製造地:韓国、中国など特徴:大量生産体制に移行品質にばらつきが見られるようになった様々なバリエーションモデルが登場評価:一部の限定モデルを除き、ヴィンテージ価値は低い。 1970年にEpiphoneが生産拠点を日本に移した際、松本楽器製作所(通称:マツモク)が製造を担当することになりました。この時期に生産されたCasinoには、青いラベルが使用されていたことから、「ブルーラベル」と呼ばれるようになりました。...

続きを読む

Hofner 500/1 - ビートルズを支えた伝説のバイオリンベース

先日、当店に入荷した1970年頃の「Hofner 500/1」【商品ページはこちら】知らない人からすると見た目から「変わり種」に見えるかもしれませんが、素晴らしいベースなので歴史とどんな特徴なのかをまとめてみました。ぜひ読んでみてください。 1950年代後半、ドイツの楽器メーカーHofnerが生み出した500/1は、ポール・マッカートニーによって不朽の名器となりました。通称「バイオリンベース」と呼ばれるこの楽器は、そのユニークな外観と温かみのある音色で、ロック史に大きな足跡を残しています。 歴史と開発 1955年、ウォルター・ヘフナーは、フェンダーやギブソンのエレクトリックベース製造に触発され、自社の技術を活かした高品質なバイオリン型エレクトリックベースの開発に着手しました。翌1956年、フランクフルト・ミュージックフェアで500/1モデルが初お披露目され、その軽量で演奏しやすい設計が注目を集めました。 特徴的なデザインと構造 500/1の最大の特徴は、シンメトリカルなバイオリン型のボディです。このデザインは、特に左利きのプレイヤーにとって魅力的でした。ポール・マッカートニーが左利き用の500/1を選んだ理由の一つも、この対称的な形状でした。そして、中空構造を採用することで、軽量化と独特の音響特性を実現し、重量はわずか2.5kg程度で、当時の一般的なベースギターの半分以下。さらに中空ボディ構造ながらもサウンドホールを作らなかったことで、セミホロウボディの特性を持ち、豊かな音色と適度なサスティーンを実現しています。ソリッドボディのベースと比べると、アタックがソフトで丸みのある音が特徴的で、このサウンドはロックンロールやビートミュージックとの相性が抜群でした。 ネックはメイプル材とビーチ材のラミネート構造で、指板にはエボニー材を使用。ピックアップには、独自開発のピックアップを2基搭載しており、コントロールはボリューム2基とトーン2基、さらにリズム/ソロを切り替えるローター式スイッチを装備しておりサウンドメイキングの幅も広いのが特徴的です。 ポール・マッカートニーとの出会い 1961年、ハンブルクでライブ活動を行っていたビートルズのポール・マッカートニーは、500/1と出会います。左利き用の楽器を探していた彼は、Hofnerの代理店で特注の左利きモデルを注文。その手頃な価格と軽量さ、そして何より美しい外観に魅了されました。 この出会いは、500/1の運命を大きく変えることとなり、ビートルズの人気上昇とともに、この特徴的なベースギターは世界中で注目を集めるようになリました。エド・サリバン・ショーでの歴史的な演奏や、数々の名曲のレコーディングで使用されたことで、500/1は「ビートルベース」としても知られるようになる。ポール氏は1963年にはもう1本を入手しています。 興味深いのは、1961年製のベースが2024年に発見されるまで、長年行方不明だったことです。1972年に盗まれたこのベースは、「ロストベース・プロジェクト」の努力により、ロンドンのノッティングヒル地区で見つかりました。 現代における評価と影響 現在も500/1は、Hofner社の看板モデルとして生産が続けられています。現行モデルは、オリジナルの特徴を継承しながら、現代のミュージシャンのニーズに応える形で細かな改良が加えられており、 その独特な見た目とサウンドは、様々なジャンルのミュージシャンたちを魅了し続けています。バイオリンベースという新しいカテゴリーを確立した500/1は、楽器デザインの可能性を広げた革新的な存在として、60年以上の時を経た今なお高い評価を受けています。 それは、楽器としての優れた品質はもちろん、ビートルズとともに歩んだ豊かな歴史と、時代を超えて愛され続ける独自の魅力があればこそだろうと思います。

続きを読む

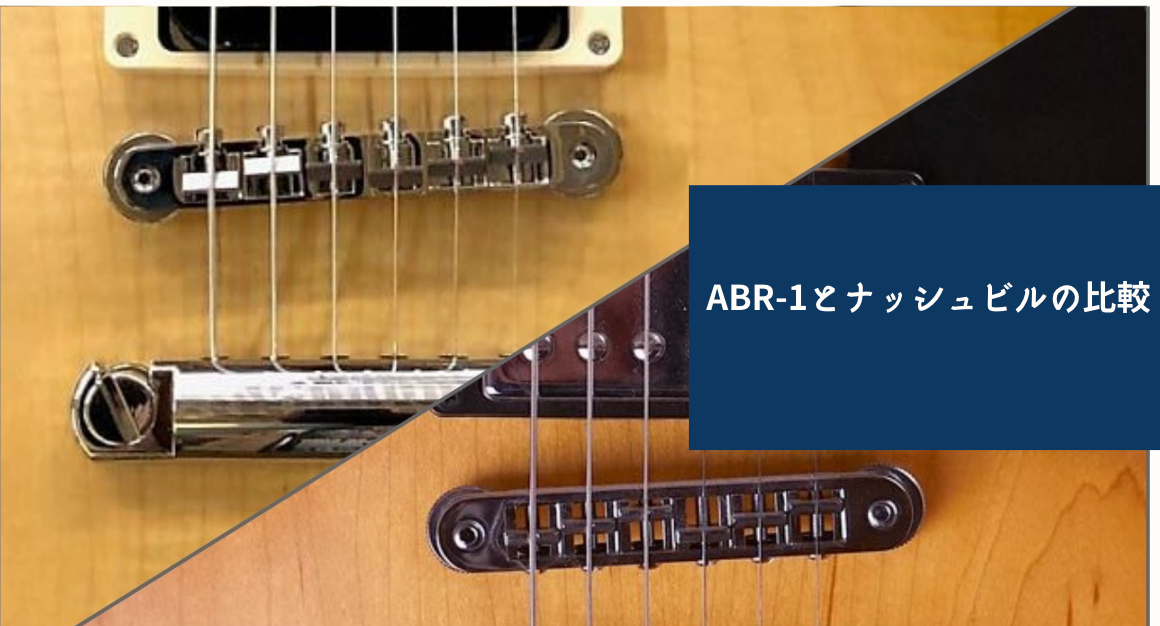

ギターブリッジの王道:ABR-1とナッシュビルの比較

ギターの音色や演奏性に大きな影響を与えるブリッジ。中でも、ABR-1とナッシュビルは、エレキギター界で長年愛用されてきた二大ブリッジタイプです。本コラムでは、これら二つのブリッジのメリットとデメリットを詳しく比較し、その特徴を探ります。 ABR-1ブリッジ メリット:◼️クラシックな外観と音色ABR-1は、1950年代のギブソン・レスポールに搭載されて以来、クラシックなルックスと音色で多くのギタリストを魅了してきました。ヴィンテージ愛好家にとって、このブリッジは伝統と歴史を象徴する存在です。◼️繊細な音の伝達比較的軽量な構造により、弦の振動をボディに効率よく伝えます。これにより、豊かな倍音と繊細なニュアンスを持つ音色が特徴です。◼️調整の柔軟性各サドルが個別に高さとイントネーションを調整できるため、プレイヤーの好みに合わせた細かな設定が可能です。デメリット:◼️安定性の課題長期使用や高張力の弦を使用すると、ブリッジ本体が歪む可能性があります。これは、特にヴィンテージモデルで顕著な問題です。◼️サドルの脱落リスクノンワイヤータイプのABR-1では、サドルが溝から外れやすいという欠点があります。演奏中にサドルが動いたり、落下したりする可能性があります。◼️交換パーツの入手性オリジナルパーツの入手が難しく、特にヴィンテージモデルの修理や交換には苦労することがあります。 ナッシュビルブリッジ メリット:◼️高い安定性ABR-1の改良版として開発されたナッシュビルブリッジは、より頑丈な構造を持ちます。これにより、長期使用でも歪みにくく、安定したチューニングを維持できます。◼️サドルの固定性各サドルがブリッジ本体にしっかりと固定されているため、脱落のリスクが大幅に低減されています。◼️幅広い互換性多くのギターメーカーが採用しているため、交換パーツの入手が比較的容易です。 デメリット:◼️重量増加ABR-1と比較してやや重量が増加するため、ギター全体のバランスや音色に影響を与える可能性があります。◼️ヴィンテージ感の欠如クラシックなルックスを重視するプレイヤーにとっては、ナッシュビルブリッジはやや現代的すぎると感じる場合があります。◼️音色の変化構造の違いにより、ABR-1とは若干異なる音色特性を持ちます。特に、高音域でのレスポンスに違いが出る傾向があります。 オクターブチューニング オクターブチューニングの調整において、ABR-1ブリッジとナッシュビルブリッジには若干の違いがあります。 ABR-1ブリッジの場合: 調整の繊細さ:ABR-1は比較的軽量な構造のため、わずかな調整でも音程に大きな影響を与える可能性があります。慎重な調整が必要です。 サドルの動き:個々のサドルが独立して動くため、各弦の調整を個別に行うことができます。ただし、サドルが溝から外れやすいという欠点もあります。 全体的な安定性:長期使用や高張力の弦を使用すると、ブリッジ本体が歪む可能性があるため、定期的な再調整が必要になることがあります。 ナッシュビルブリッジの場合: 調整の安定性:より頑丈な構造のため、調整後の安定性が高く、長期間にわたって設定を維持しやすいです。 サドルの固定性:サドルがブリッジ本体にしっかりと固定されているため、調整中にサドルが動いたり落下したりするリスクが低くなります。 微調整の容易さ:構造が改良されているため、ABR-1と比較して微調整がやや容易です。 両者とも基本的な調整方法は同じですが、ナッシュビルブリッジの方が調整作業がやや容易で、長期的な安定性も高いと言えます。一方、ABR-1は繊細な調整が可能で、クラシックなサウンドを求めるプレイヤーに好まれます。オクターブチューニングを行う際は、これらの特性を考慮しながら、慎重に調整を進めることが重要です。また、どちらのブリッジタイプでも、定期的なメンテナンスと再調整を行うことで、最適な演奏状態を維持できます。 両者の比較 特徴 ABR-1...

続きを読む

ギター製作の職人技:名器が生まれる過程

音楽の世界で「名器」と呼ばれるギターには、特別な魅力があります。その美しい音色、優れた演奏性、そして時として芸術作品のような外観。しかし、こうした名器はどのようにして生まれるのでしょうか。今回は、ギター製作の職人技に焦点を当て、名器誕生の裏側にある職人たちの情熱と技術を探ってみましょう。 素材選びから始まる長い旅 名器の誕生は、適切な素材の選択から始まります。ギターの場合、表板(サウンドボード)には通常、スプルースやシダーが用いられます。これらの木材は軽量でありながら強度があり、音の伝達性に優れているためです。裏板と側板には、ローズウッドやマホガニーなどの硬木が好まれます。これらは音の反響を抑え、バランスの取れた音色を生み出します。 ネックには主にマホガニーやメイプルが使われ、指板にはエボニーやローズウッドが選ばれることが多いです。これらの木材は硬く、耐久性に優れているため、長年の使用に耐えることができます。 特に、ハカランダ(ブラジリアン・ローズウッド)は、ギター製作において最高級の木材とされています。 ハカランダの魅力:なぜ「いい音」なのか ハカランダがギター製作に珍重される理由は、その独特の音響特性にあります: ・バランスの取れた音色: ハカランダは低音から高音まで、幅広い周波数帯域で優れた響きを持ちます。これにより、どの弦を弾いても豊かで調和のとれた音色が得られます。 ・サステイン: ハカランダは密度が高く、振動を長く保持する性質があります。これにより、音の余韻(サステイン)が長く、美しい響きが続きます。 ・倍音の豊かさ: ハカランダは複雑な倍音構造を持ち、これが音に深みと立体感を与えます。この特性により、単に大きな音ではなく、「豊かな音」が生まれるのです。 ・反応性: ハカランダは演奏者のタッチに敏感に反応します。繊細な表現から力強い演奏まで、幅広いダイナミクスを表現できます。 しかし、ハカランダは絶滅危惧種に指定されており、現在では使用が厳しく制限されています。そのため、多くの製作者は代替材を探すか、限られた在庫を大切に使用しています。一方で、この希少性が、ハカランダを使用したヴィンテージギターの価値をさらに高めているという側面もあります。 職人たちは、木材の選定に何年もの時間をかけることがあります。彼らは自ら森に足を運び、一本一本の木の特性を見極めます。木の年輪、密度、重量、そして木目のパターンなど、あらゆる要素を考慮に入れるのです。 伝統と革新の融合 ギター製作の世界では、何世紀にもわたって受け継がれてきた伝統的な技法が今でも重要な役割を果たしています。例えば、スペインの伝説的なギター製作者アントニオ・デ・トーレスの設計は、現代のクラシックギター製作の基礎となっています。...

続きを読む

エレキギターの重量と音質の関係:軽量vs重量級(上級編)

前回のブログではエレキギターの重量が音質に与える影響について簡単に語らせて頂きました。このコラムでは、前回と被る内容もございますがもう少し専門的にエレキギターの重量と音質の関係について、探っていきます。 エレキギターの重量と音響特性 重量と音色の関係 低音域の強調: 重いギターは低い共振周波数を持つため、低音域が強調される傾向があります。これは特にハンバッキングピックアップを搭載したギブソン・レスポールのような楽器で顕著です。サステイン: 質量が大きいほど、エネルギーの保持能力が高くなるため、一般的に重いギターの方がサステインが長くなります。アタック: 軽いギターは振動の立ち上がりが速いため、アタックが鋭くなる傾向があります。これはフェンダー・ストラトキャスターのようなギターで特徴的です。 木材の密度と音響特性 ギターの重量は使用される木材の密度に大きく依存します。一般的に ・高密度木材(例:メイプル、ローズウッド): 明るい音色、豊かな倍音・中密度木材(例:マホガニー): バランスの取れた音色、温かみのある中音域・低密度木材(例:アルダー、バスウッド): ソフトな音色、控えめな倍音構造 最新の軽量化技術と音質 近年、軽量化技術の進歩により、従来の重量級ギターの音質を維持しつつ、軽量化を実現する方法が開発されています。 チェンバリング技術ボディ内部に空洞を設けることで、重量を軽減しつつ、共振特性を調整する技術です。適切に設計されたチェンバリングは、ギターの音響特性を向上させることができます。 複合材料の使用カーボンファイバーやグラファイトなどの軽量高剛性材料を木材と組み合わせることで、軽量化と音質の両立を図る試みがなされています。これらの材料は、従来の木材よりも高い剛性を持ちながら、軽量であるという特徴があります。 結論 エレキギターの重量と音質の関係は複雑で、単純に「軽い=良い」とは言えません。重要なのは、使用する木材の選択、ボディ設計、ピックアップの組み合わせなど、総合的なバランスです。最新の技術により、軽量ギターでも高音質を実現することが可能になってきていますが、それぞれの重量帯で特徴的な音色があり、演奏スタイルや好みに応じて選択することが重要です。エレキギターの音質評価は主観的な要素も大きいため、最終的には実際に演奏して判断することが不可欠です。

続きを読む

エレキギターの重量と音質の関係:軽量vs重量級(初級編)

エレキギターの世界では、楽器の重量が音質に与える影響について長年議論が続いています。「重いギターほど良い音がする」という伝統的な考え方がある一方で、近年は軽量化技術の進歩により、軽いギターでも優れた音質を実現できるようになってきました。このコラムでは、エレキギターの重量と音質の関係について、様々な観点から探っていきます。 重量級ギターの魅力 伝統的に、多くのギタリストやギターメーカーは重いギターを好んできました。その理由として以下のような点が挙げられます。◼️サステイン:重いボディは振動を長く保持する傾向があり、音の持続時間(サステイン)が長くなります。◼️豊かな倍音:密度の高い木材を使用することで、より複雑で豊かな倍音が生まれやすくなります。◼️安定性:重量があることで、演奏時の安定性が増し、ビブラートやベンディングなどのテクニックが行いやすくなります。例えば、ギブソンのレスポールは、その重量級のボディと濃厚な音色で多くのギタリストに愛されてきました。 軽量ギターの台頭 一方で、近年は軽量ギターの人気も高まっています。軽量化のメリットとしては:◼️演奏の快適性:長時間の演奏でも疲労が少なく、ステージ上での動きも軽快になります。◼️音の立ち上がりの良さ:軽いボディは振動が早く、音の立ち上がりが速くなる傾向があります。◼️明るい音色:軽量木材を使用することで、高音域が強調された明るい音色が得られやすくなります。フェンダーのストラトキャスターは、比較的軽量なボディと明るい音色で知られる代表的な例です。 技術の進歩による変化 近年の技術革新により、軽量ギターの音質は大きく向上しています:新素材の活用:カーボンファイバーなどの新素材を使用することで、軽量でありながら高い剛性を持つボディの製作が可能になりました。◼️ピックアップ技術の進歩:高性能なピックアップにより、軽量ボディでも豊かな音色を実現できるようになっています。◼️デジタル技術の融合:デジタルモデリング技術を組み込むことで、軽量ギターでも様々な音色を再現できるようになりました。 個人の好みと用途による選択 結局のところ、「重いギターと軽いギター、どちらが良い音か」という問いに対する絶対的な答えはありません。それぞれに長所があり、個人の好みや演奏スタイル、用途によって最適な選択は変わってきます。ブルースやヘビーロックを演奏する場合、重量級ギターの豊かな倍音とサステインが魅力的かもしれません。ファンクやポップスなど、軽快なプレイが求められるジャンルでは、軽量ギターの機動性が活きるでしょう。スタジオミュージシャンのように様々なジャンルをこなす必要がある場合は、両方のタイプを使い分けるのも一つの選択肢です。 まとめ エレキギターの重量と音質の関係は、単純に「重い=良い音」「軽い=悪い音」と言い切れるものではありません。それぞれに特徴があり、技術の進歩によってその差は縮まってきています。最終的には、自分の音楽性や演奏スタイル、そして身体的な条件に合わせて選択することが大切です。また、同じ重量でも、木材の選択や製作技術によって音質は大きく変わってくるため、重量以外の要素も総合的に考慮する必要があります。エレキギター選びの際は、実際に手に取って演奏し、自分にとっての「良い音」を探求することが何より重要です。重量は確かに音質に影響を与える要素の一つですが、それ以上に大切なのは、そのギターがあなたの音楽性を最大限に引き出せるかどうかなのです。

続きを読む

GrecoのEGシリーズ:日本が誇るエレキギターの傑作

GrecoのEGシリーズは、日本のギター製造の黄金期を象徴する製品ラインとして知られています。1970年代から80年代にかけて生産されたこのシリーズは、その高品質と手頃な価格で多くのギタリストを魅了し、今なお熱心なファンを持つ伝説的な存在となっています。 EGシリーズの誕生 Grecoは、1960年代後半から日本国内でギブソンやフェンダーなどの有名ブランドのコピーモデルを製造していました。しかし、1970年代に入ると、単なるコピーを超えた独自の魅力を持つモデルの開発に着手します。その結果生まれたのが、EGシリーズです。EGシリーズの特徴は、アメリカンヴィンテージギターの魅力を継承しながらも、日本の職人技と独自の工夫を加えた点にあります。特に、EG-500やEG-700といったモデルは、ギブソンのレスポールをベースにしながら、独自の改良を加えることで、オリジナルに引けを取らない音質と演奏性を実現しました。 品質と評価EGシリーズの最大の魅力は、その圧倒的なコストパフォーマンスにあります。当時のアメリカ製ギターと比較して、はるかに手頃な価格でありながら、品質面では遜色ない、あるいはそれ以上の評価を得ることもありました。特筆すべきは、EGシリーズの木材選びと製造技術です。厳選されたメイプルやマホガニーを使用し、精密な加工技術により、安定した品質のギターを量産することに成功しました。また、ピックアップやハードウェアにも妥協せず、高品質なパーツを採用したことで、プロフェッショナルな演奏にも耐えうる楽器として認められるようになりました。 影響と遺産EGシリーズの成功は、日本のギター製造業界全体にポジティブな影響を与えました。Grecoの成功に触発され、他の日本メーカーも品質向上に努め、結果として「Made in Japan」ギターの評価を世界的に高めることにつながりました。また、EGシリーズは多くのミュージシャンに愛用され、日本のロックシーンの発展にも貢献しました。特に、1970年代後半から80年代にかけての日本のハードロック・ヘビーメタルシーンでは、EGシリーズのギターを使用するミュージシャンが多く見られました。 現在の評価と人気生産終了から数十年が経った現在でも、EGシリーズのギターは高い評価を維持しています。ヴィンテージギター市場では、良好なコンディションのEGシリーズのモデルが高値で取引されることもあります。特に、70年代後半から80年代初頭に製造されたモデルは、「黄金期」の製品として特に人気が高く、コレクターやプロミュージシャンからも注目を集めています。その独特の音色やプレイアビリティは、現代のギター製造技術をもってしても再現が難しいとされ、ヴィンテージギターとしての価値を高めています。 まとめ GrecoのEGシリーズは、日本のギター製造技術の高さを世界に示した象徴的な製品ラインです。その高品質、コストパフォーマンス、そして独自の魅力は、発売から半世紀近くを経た今でも多くのギタリストを魅了し続けています。EGシリーズの成功は、単なる商業的な成功を超えて、日本の楽器製造業の可能性を世界に示した重要な出来事でした。その遺産は、現在の日本製ギターの高い評価にも確実に受け継がれています。ギター愛好家にとって、GrecoのEGシリーズは単なる楽器以上の存在です。それは、日本のクラフトマンシップの結晶であり、音楽の歴史の一部となった伝説的な楽器なのです。

続きを読む

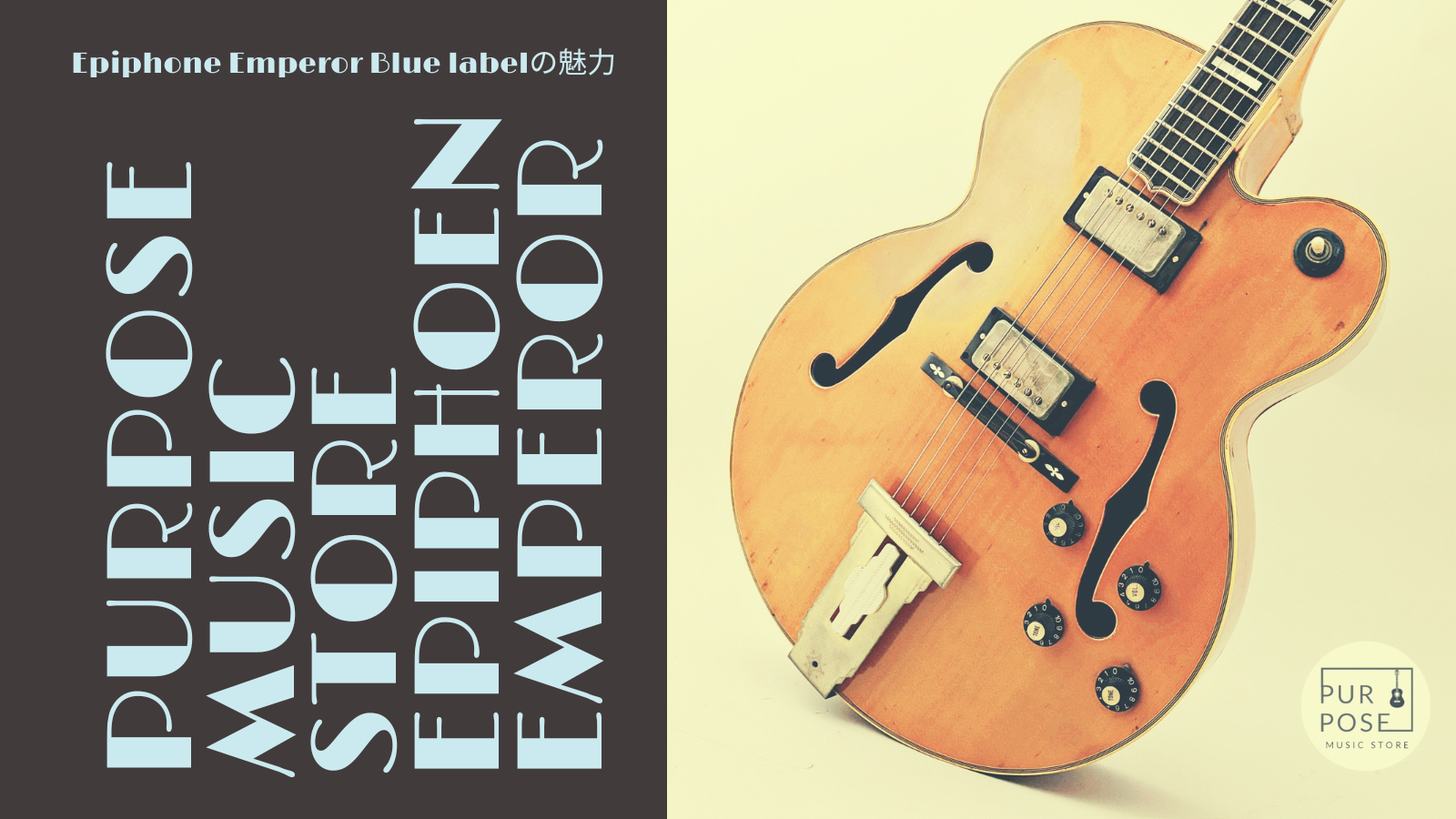

時を超えて輝く音色:1980年製Epiphone Emperor Blue labelの魅力

ヴィンテージギター愛好家の皆様、そして本格的なジャズギターを探している方々に、特別な一本をご紹介します。今回スポットライトを当てるのは、1980年製のEpiphone Emperor Blue labelです。この楽器は、単なるギターではなく、ジャズの黄金時代を彷彿とさせる音楽の歴史の一片なのです。 伝説のモデル、Emperor Epiphone Emperorは、ジャズギターの世界で長年愛され続けてきた伝説的なモデルです。その豊かな音色と優雅なデザインは、多くのミュージシャンを魅了してきました。特に、1980年代初頭に日本で製造されたBlue labelモデルは、その卓越した品質で知られています。 日本製の誇りこの1980年製のEmperorは、日本の職人技が最高潮に達していた時期に製造されました。日本製のギターは、その精密な作りと優れた音質で世界中のギタリストから高い評価を受けています。この楽器は、まさにその黄金期の日本製ギターの代表格と言えるでしょう。 外観の魅力年月を経た楽器ならではの風合いが、このEmperorの魅力をさらに引き立てています。ボディには使用による細かな傷がありますが、それらは40年以上の歴史を物語るものであり、楽器に独特の個性を与えています。 サウンドの特徴Emperorの真価は、その豊かで温かみのある音色にあります。フルアコースティックボディから生み出される深みのある低音と、クリアな高音のバランスは絶妙です。ジャズやブルースはもちろん、ロックやポップスまで、幅広いジャンルで活躍できる懐の深いサウンドが特徴です。 プレイアビリティ年代物のギターにありがちな演奏性の問題はほとんどありません。ネックは程よい太さで、手に馴染みやすく、長時間の演奏でも疲れにくい設計になっています。フレットの擦り減りも少なく、スムーズな運指が可能です。 コレクターズアイテムとしての価値1980年製のEpiphone Emperor Blue labelは、その希少性からコレクターズアイテムとしても高い価値を持っています。年々入手が困難になっているこのモデルは、将来的な資産価値も期待できます。 現代の音楽シーンでの活用ヴィンテージの魅力を持ちながら、現代の音楽制作にも完璧に対応できるのがこのEmperorの強みです。スタジオレコーディングでユニークな音色を求める際や、ライブパフォーマンスで存在感のある音を出したい時に、このギターは真価を発揮します。 試奏のすすめ このEpiphone Emperor...

続きを読む