ギターレッスンはじめました

「ギターを始めてみたい!」という方から、すでにある程度弾けて次は「ソロギター」に挑戦したい方まで、大歓迎です。(詳しくは👉コチラから)

「ギターを始めてみたい!」という方から、すでにある程度弾けて次は「ソロギター」に挑戦したい方まで、大歓迎です。(詳しくは👉コチラから)

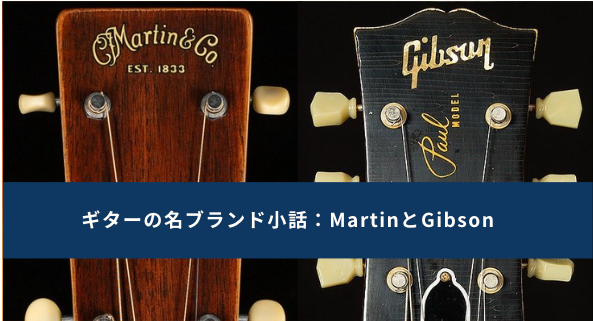

ギターの世界には、数多くの名ブランドが存在しますが、その中でも「Martin(マーティン)」と「Gibson(ギブソン)」は、アコースティックとエレクトリックの両分野で圧倒的な存在感を放ち続けてきた老舗ブランドです。それぞれのブランドには、ギター史を彩る数々の逸話やトリビアが隠されています。 Martin:伝統と革新の象徴 Martinギターの歴史は、創業者クリスチャン・フレデリック・マーティンが19世紀初頭にドイツからアメリカへ渡り、ギター製作を始めたことに端を発します。Martin社の正式名称「C.F.Martin & Co.」の「C.F.」は、創業者の名前に由来しています。現在もファミリー経営が続き、代々マーティン家が社長を務めているのも特徴です。 Martinの名を世界に知らしめたのは、何といっても「ドレッドノート」と呼ばれる大型ボディのギターです。もともと取引先のディッドソン社専用に特別オーダーで製作されたモデルで、その大きさから当時のイギリス海軍の巨大戦艦「ドレッドノート号」の名が付けられました。日本語で「超ド級」という表現も、実はこの戦艦名に由来しています。ディッドソン社の廃業後、1931年からはMartinの正式なラインナップとなり、D-18やD-28といった名機が誕生します。 また、1965年に登場した「D-35」は、Martin伝統の2ピースバックではなく、3ピースバックを採用した異色のモデルです。これは、当時希少になりつつあったハカランダ材の有効活用を目的に、ギター製作の素人だった社内のコンピューター部門スタッフが提案したアイデアから生まれました。社内の反対を押し切って試作されたD-35は、低音が抑えられた落ち着いた音色で大ヒット。1970年代にはD-28を超える販売台数を記録し、Martinの柔軟な社風が名器を生み出した好例となりました。 さらに、戦後のアメリカの繁栄とフォークブームにより、Martinのギターは生産が追いつかないほどの人気を博し、1960年代にはバックオーダーが3年分にも達したという逸話も残っています。 Gibson:伝説を生み出す革新者 Gibsonは、Fenderと並ぶエレキギター界の巨頭であり、その歴史は100年以上に及びます。創業者のオーヴィル・ギブソンの名を冠したブランドは、ハードロックからジャズまで幅広いジャンルのギタリストに愛用されてきました。 Gibsonギターには、数々の伝説的なエピソードが存在します。たとえば、エリック・クラプトンがクリーム時代に愛用したSG「The Fool」は、サイケデリックなペイントが施され、1960年代ロックの象徴となりました。その後、トッド・ラングレンに渡り、2002年のオークションで売却されるまで、多くの名演を支え続けました。 また、「Lucy」と呼ばれる1959年製レスポール・スタンダードは、ジョージ・ハリスン、エリック・クラプトン、ピーター・グリーン、ゲイリー・ムーア、そして現在はメタリカのカーク・ハメットと、錚々たるギタリストたちの手を渡り歩いた“渡り鳥”ギターです。その独特なトーンは、ピックアップの取り付けミスによるものとも言われており、偶然が生んだ名器として知られています。 ギブソンのアコースティックギターにも逸話は多く、ジョン・レノンが愛用したJ-160Eは、ビートルズ時代の象徴的なギターの一つです。当時、まだ駆け出しだったジョンがこのギターを手に入れたのは、マネージャーのブライアン・エプスタインの援助があったからだというエピソードも語り継がれています。 ブランドを超えた“伝説”の力 MartinもGibsonも、単なる楽器メーカーにとどまらず、時代を象徴するサウンドやミュージシャンとの出会い、そして偶然や挑戦から生まれた革新によって、ギター史に名を刻んできました。彼らのギターが放つ音色には、こうした数々の逸話やトリビアが宿っているのです。 これからギターを手に取る人も、名ブランドの歴史や裏話を知ることで、より深くその魅力を味わうことができるでしょう。ギターの音色の奥には、職人やミュージシャン、そして時代の息吹が静かに息づいているのです。

Read Moreギターは世界中で愛される楽器の一つですが、その特徴的な6本の弦について、なぜこの本数に落ち着いたのか疑問に思ったことはありませんか?実は、ギターが6本の弦を持つようになった背景には、楽器の進化の歴史や音楽的な実用性が深く関係しています。本記事では、ギターの弦が6本である理由を歴史的背景や音楽理論、実用性の観点から掘り下げてみたいと思います。 ギターの歴史と弦の進化 ギターの起源をたどると、古代エジプトやメソポタミア文明にまで遡ることができます。これらの文明では、リュートやシタールに似た多弦楽器が使われていました。その後、中世ヨーロッパでは「ビウエラ」や「ルネサンスギター」と呼ばれる4弦や5弦の楽器が登場し、これらが現代ギターの祖先とされています。18世紀後半から19世紀初頭にかけて、ギターは大きな変化を迎えました。それまで複数の弦をペアで張る「複弦」構造が一般的でしたが、巻弦(細い金属線を巻き付けた弦)の発明により単弦でも十分な音量と音質を得られるようになりました。この技術革新により、複弦構造は徐々に廃れ、現在のような単一弦構造が主流となります。また、この時期にはギター自体の形状も改良され、音域や演奏性を考慮して6本の弦が標準化されました。この6本という本数は、それ以前に存在していた5弦ギターから1本増える形で進化したものです。追加された低音弦(現在の6弦)は、より広い音域をカバーするために導入されました。 音楽理論と6本の合理性 ギターが6本の弦を持つ理由には音楽理論的な側面もあります。標準的なギターでは、各弦は以下のようにE-A-D-G-B-E(低音から高音)という調律で設定されています。この調律は「4度」「4度」「4度」「3度」「4度」という間隔で構成されており、コード演奏やスケール演奏において非常に効率的です。 • 音域の広さ:6本の弦によって約4オクターブもの広い音域をカバーできます。これにより、メロディー演奏だけでなく伴奏やコード進行も自在に行えるようになります。 • 指板上での利便性:6本という本数は、人間の手で無理なく押さえられる範囲内で最大限の表現力を引き出す設計になっています。例えばピアノと異なり、ギターでは一度に複数の音を押さえる必要がありますが、6本ならば指で十分対応可能です。もしこれが7本や8本になると、一部の演奏者には便利かもしれませんが、多くの場合は指板上で混乱を招きます。一方で5本だと音域が狭まり、多様な表現力が制限されてしまいます。このような理由から、6本というバランスが取れた構成が選ばれたと言えます。 実用性と演奏スタイルへの影響 もう一つ重要なのは、6本という構成が演奏スタイルに与える影響です。クラシックギターやフォークギターだけでなく、エレキギターでもこの6本という仕様は幅広いジャンルに対応できる柔軟性を持っています。例えば、ポピュラー音楽ではコード進行を基盤とした伴奏が多く使われます。6本あることで低音から高音までバランスよく響きを作り出すことができるため、多くのジャンルで採用されています。またソロ演奏でも、高音域だけでなく低音域も活用することで豊かな表現力を発揮できます。さらに、この6本という仕様は初心者にも扱いやすい点も見逃せません。例えばコードフォーム(押さえ方)は基本的なものから複雑なものまで幅広くありますが、その多くはこの6本という設計だからこそ可能です。もし7本以上になると初心者には難易度が高くなりすぎるでしょうし、逆に5本以下だと表現力が不足してしまいます。 7弦・8弦ギターとの比較 近年では7弦や8弦ギターも登場し、一部ジャンル(特にメタル系)では人気があります。しかしこれらはあくまで特定用途向けであり、多くの場合6弦ギターほど汎用性はありません。7弦以上になると低音域が拡張されますが、その分ネック幅も広くなるため演奏性に影響します。また、一般的な楽譜やタブ譜も6弦仕様で書かれているため、新しいプレイヤーには敷居が高い場合があります。 結論:合理性と歴史的背景による「6」 最終的に、ギターの弦が6本になった理由は歴史的背景と実用性・合理性によるものです。18世紀以降の技術革新によって現在の形状へ進化し、その過程で「人間工学」「音楽理論」「演奏スタイル」の観点から最適解として選ばれた結果と言えます。この絶妙なバランスのおかげで、ギターは初心者からプロまで幅広い層に愛され続けています。そしてそのシンプルながら奥深い設計こそが、多くの人々を魅了する理由なのかもしれません。

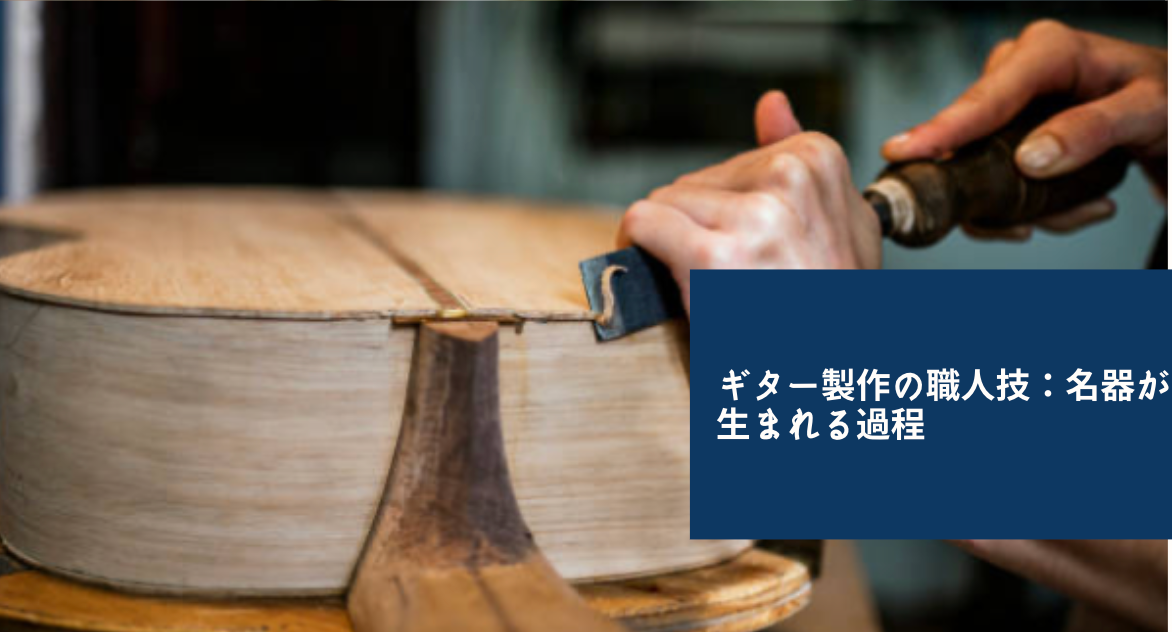

Read More音楽の世界で「名器」と呼ばれるギターには、特別な魅力があります。その美しい音色、優れた演奏性、そして時として芸術作品のような外観。しかし、こうした名器はどのようにして生まれるのでしょうか。今回は、ギター製作の職人技に焦点を当て、名器誕生の裏側にある職人たちの情熱と技術を探ってみましょう。 素材選びから始まる長い旅 名器の誕生は、適切な素材の選択から始まります。ギターの場合、表板(サウンドボード)には通常、スプルースやシダーが用いられます。これらの木材は軽量でありながら強度があり、音の伝達性に優れているためです。裏板と側板には、ローズウッドやマホガニーなどの硬木が好まれます。これらは音の反響を抑え、バランスの取れた音色を生み出します。 ネックには主にマホガニーやメイプルが使われ、指板にはエボニーやローズウッドが選ばれることが多いです。これらの木材は硬く、耐久性に優れているため、長年の使用に耐えることができます。 特に、ハカランダ(ブラジリアン・ローズウッド)は、ギター製作において最高級の木材とされています。 ハカランダの魅力:なぜ「いい音」なのか ハカランダがギター製作に珍重される理由は、その独特の音響特性にあります: ・バランスの取れた音色: ハカランダは低音から高音まで、幅広い周波数帯域で優れた響きを持ちます。これにより、どの弦を弾いても豊かで調和のとれた音色が得られます。 ・サステイン: ハカランダは密度が高く、振動を長く保持する性質があります。これにより、音の余韻(サステイン)が長く、美しい響きが続きます。 ・倍音の豊かさ: ハカランダは複雑な倍音構造を持ち、これが音に深みと立体感を与えます。この特性により、単に大きな音ではなく、「豊かな音」が生まれるのです。 ・反応性: ハカランダは演奏者のタッチに敏感に反応します。繊細な表現から力強い演奏まで、幅広いダイナミクスを表現できます。 しかし、ハカランダは絶滅危惧種に指定されており、現在では使用が厳しく制限されています。そのため、多くの製作者は代替材を探すか、限られた在庫を大切に使用しています。一方で、この希少性が、ハカランダを使用したヴィンテージギターの価値をさらに高めているという側面もあります。 職人たちは、木材の選定に何年もの時間をかけることがあります。彼らは自ら森に足を運び、一本一本の木の特性を見極めます。木の年輪、密度、重量、そして木目のパターンなど、あらゆる要素を考慮に入れるのです。 伝統と革新の融合 ギター製作の世界では、何世紀にもわたって受け継がれてきた伝統的な技法が今でも重要な役割を果たしています。例えば、スペインの伝説的なギター製作者アントニオ・デ・トーレスの設計は、現代のクラシックギター製作の基礎となっています。...

Read MoreThis time, I would like to write about the theme of "Buying an Instrument for the First Time" for those...

Read MoreThe appeal of used musical instruments and how to choose them Instruments are necessary tools for enjoying music. This time...

Read MoreI was put in charge of the musical instruments department despite being ignorant. Thank you for joining me last time...

Read MoreAn opportunity to discover the joy of music Nice to meet you, I'm Takuro Mitsui, the representative of Purpose Music...

Read More